Vor 22 Monaten hat Russland die Ukraine überfallen. Der Krieg bestimmt seither das Leben von Millionen von Menschen. Was macht er mit ihnen? Und wie macht er sich in der Ukraine und den Ländern in der Region bemerkbar? Eine Spurensuche.

Maya Janik (Text und Bilder)

Ich erinnere mich genau an die Nacht vom 24. Februar 2022, als Russland die Ukraine überfallen hat. Ein Albtraum riss mich mitten in der Nacht aus dem Schlaf. Ich stand auf, machte Tee, trank ihn am Küchentisch und ging wieder schlafen. Am nächsten Morgen öffnete ich wie gewohnt die News-App auf meinem Handy und las: „Russland greift die Ukraine an“. Wenige Stunden später wird die deutsche Aussenministerin Annalena Baerbock einen Satz sagen, der jenen Morgen für mich treffend beschreibt: „Wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht“.

Monate zuvor hat der russische Präsident Wladimir Putin Truppen und schweres Militärgerät an die ukrainische Grenze verlegt. Die Propaganda im russischen Staatsfernsehen lief auf Hochtouren. Die Lage spitzte sich zunehmend zu.

Politiker, Expertinnen und Journalisten spekulierten über Putins Absichten. Manche warnten vor einer Invasion, für viele andere waren die Entwicklungen nicht mehr als Säbelrasseln, das eine Drohkulisse gegenüber dem Westen aufbauen sollte. Eine grossangelegte Intervention wäre zu kostspielig für Russland und unpopulär innerhalb der russischen Gesellschaft, hiess es da und dort. Ich hielt eine solche Argumentation für plausibel. Doch etwas sagte mir, dass ein Grossangriff bevorsteht.

Ich wäre gerne unmittelbar nach dem Angriff in die Ukraine gefahren. Meine beruflichen Verpflichtungen liessen eine Reise aber erst jetzt zu. Aus journalistischer Sicht halte ich die aktuelle Zeit für besonders spannend. Der Krieg dauert nun schon fast zwei Jahre. Die Ukraine befindet sich an einem entscheidenden Punkt im Krieg. An der Front wird so heftig gekämpft wie schon lange nicht mehr, gleichzeitig macht keine der beiden Seiten entscheidende Geländegewinne, Russland intensiviert seine Angriffe – auch auf Städte wie Kyjiw – und will so lange weitermachen, bis die Ukraine kapituliert.

Noch interessanter finde ich den jetzigen Zeitpunkt für meine Reise aber aus einem anderen Grund. Der Krieg in der Ukraine bekommt immer weniger Aufmerksamkeit. Die Schar von Journalisten, die zu Kriegsbeginn in die Ukraine gekommen ist, hat sich längst aufgelöst. Viele von ihnen sind in ihre Heimatländer zurückgekehrt, andere berichten von neuen Hotspots, wie etwa aus dem Nahen Osten. Trotzdem bestimmt der Krieg in der Ukraine das Leben von Millionen von Menschen heute mindestens genauso sehr wie vor zwei Jahren. Je länger der Krieg dauert, umso mehr Menschen sind von ihm betroffen, umso tiefer werden die Spuren, die er bei ihnen hinterlässt. Das Land hat Tausende Tote, Vertriebene, Deportierte zu beklagen, Millionen sind auf der Flucht.

Auch die niedrigen Temperaturen machen den aktuellen Zeitpunkt zu einem der schwierigsten für die Ukraine. Nach dem letzten Winter war klar, dass Putin auch jetzt in den kalten Monaten die Bevölkerung mit Angriffen auf die kritische und zivile Infrastruktur terrorisieren wird.

Und so starte ich meine Recherchereise in der ersten Dezemberhälfte, just zum Kälteeinbruch. Meine Reise führt mich zuerst nach Polen, dann in die Ukraine, später nach Georgien und schliesslich nach Armenien. Den Grossteil meiner Zeit werde ich in der Ukraine verbringen. Nach Polen fahre ich, weil es das Land ist, in welches die meisten Menschen aus der Ukraine geflüchtet sind. Georgien, weil auch dort viele Ukrainerinnen und Ukrainer Zuflucht gefunden haben, und vor allem Russen ausgewandert sind, als Putin die Mobilisierung ausrief. Schliesslich werde ich nach Armenien reisen, weil es jenes Land ist, das die geopolitischen Veränderungen, die der russische Angriffskrieg in Gang gesetzt hat, besonders zu spüren bekommt.

Auf meiner Reise begleiten mich folgende Fragen: Wie geht es den Menschen nach zwei Jahren Krieg und was macht dieser Ausnahmezustand mit ihnen? Wie sieht das Leben in ukrainischen Städten aus – jenen nah an der Front und solchen weiter weg von ihr? Wie prägt der Krieg das Leben in den nahgelegenen Ländern? In welcher Form ist er dort sichtbar und welchen Einfluss hat er auf die Menschen?

Ich plane einige Treffen im Voraus, will mich aber auch auf zufällige Begegnungen einlassen und das Geschehen um mich herum einfach beobachten. Und so Dinge sehen, die ich sonst vielleicht übersehen würde. Ausserdem habe ich auf meinen verschiedensten Reisen eines gelernt: Die zufälligen Gespräche sind oft die interessantesten. Zumindest geben sie einen Eindruck davon, wie die Menschen an einem Ort wirklich denken.

Zufluchtsort Polen

Nach Kriegsausbruch ist Polen für die meisten Menschen aus der Ukraine die erste Anlaufstelle. Schon wenige Stunden nach dem russischen Angriff suchen Menschen Zuflucht in dem Nachbarland, mit dem die Ukraine im Westen eine 535 Kilometer lange Grenze teilt. Jeden Tag bringen Züge, Busse und Autos Menschen aus der Ukraine hierher, in Sicherheit, raus aus dem Bombenhagel. Die Bilder von Menschenmengen, endlosen Autokolonnen und freiwilligen Helferinnen, vor allem an den Grenzposten Medyka und dem nahegelegenen Przemyśl im Südosten Polens, gehen um die Welt.

Laut Schätzungen leben in Polen heute etwa zwei Millionen Geflüchtete aus der Ukraine. Die meisten von ihnen – rund 300.000 – in der Hauptstadt Warschau.

Ich reise nach Warschau über Berlin. Von dort aus nehme ich einen direkten Zug, 5 Stunden und 22 Minuten soll die Fahrt laut Plan dauern.

Als ich am Hauptbahnhof Warszawa Centralna aussteige, sticht mir kalte Luft ins Gesicht. In den nächsten Tagen bleibt es frostig, der polnische Wetterdienst warnt per SMS vor Glatteis auf den Strassen. Die niedrigen Temperaturen geben mir eine Idee davon, was mich in der Ukraine erwarten könnte. In der Regel ist es dort noch kälter als in Polen.

Ich zwänge mich mit meinem Rucksack durch die Zugtür und fahre die Rolltreppe hoch Richtung Hauptausgang.

Oben auf den Jerusalemer Aleen (Aleje Jerozolimskie) öffne auf meinem Handy die Uber-App, gebe die Adresse von meinem Hotel ein und teile meinen Standort. „Andrij kommt in 2-3 Minuten“, leuchtet mir wenige Sekunden später auf dem Display entgegen. Andrij? Ein Ukrainer? Die Fahrt zum Hotel soll laut App 20 Minuten dauern. Genug Zeit, um es herauszufinden.

Ein weisser Toyota rollt heran, das Kennzeichen stimmt mit jenem in der App überein. Ich steige ein, grüsse den Fahrer auf Polnisch, er grüsst auf Polnisch leise zurück und fährt sanft los. Der erste Gedanke, der mir in den Sinn kommt, ist, ob er wohl vor der Mobilisierung in der Ukraine geflüchtet ist. Nach dem geltenden Kriegsrecht dürfen ukrainische Männer im Alter zwischen 18 und 60 Jahren die Ukraine nicht verlassen. Ausgenommen sind etwa Männer, die mindestens drei minderjährige Kinder haben, alleinerziehend sind oder sich um eine behinderte Person kümmern. Laut Eurostat, dem Statistikbüro der EU, haben seit Kriegsausbruch rund 700.000 Männer im wehrfähigen Alter die Ukraine Richtung EU, Schweiz, Norwegen und Liechtenstein verlassen. Die Daten zeigen nicht, wie viele dieser Männer von der Ausnahme betroffen sind. Fakt ist, ein Teil von ihnen hat die Ukraine illegal verlassen.

Ich mache es mir bequem und schaue aus dem Fenster. Wir fahren Richtung Norden, links vorbei am Einkaufszentrum Zlote Tarasy (Goldene Terrassen), rechts am Kulturpalast. Ein Koloss aus der Sowjetzeit, der die polnische Bevölkerung spaltet. Die einen hassen ihn, für die anderen ist er aus dem Stadtbild nicht wegzudenken. Seit Jahren scheiden sich die Geister darüber, ob er abgerissen werden soll oder nicht. Ein Grund dafür, weshalb er immer noch steht.

Ich frage den Fahrer, was er von der Diskussion hält, während der Kulturpalast im grauen Abendlicht hinter uns verschwindet. Er zuckt mit den Schultern. „Sie werden hierher zurückkommen, wenn sie bei uns in der Ukraine fertig sind“, sagt er über die Russen. Wir kommen ins Gespräch. Andrij ist Anfang 30 und, wie er sagt, schon im Jahr 2021 nach Polen gezogen. Vor Kriegsausbruch also. Würde er es sagen, wenn er vor dem Militärdienst geflüchtet wäre?

Das Thema scheint ihn zu beschäftigen. Er erzählt, dass sein Klassenkamerad eine Woche, nachdem er an die Front einberufen wurde, gefallen sei. „Für Selenski sind wir Kanonenfutter. Am liebsten würde er uns alle in den Krieg schicken. Aber wer will schon sterben?“ sagt Andrij. Er selbst habe keine militärische Erfahrung, sagt er. „Ich bin mir sicher, dass ich schon tot wäre, wäre ich an die Front gegangen.“

Das strenge Ausreiseverbot ärgert ihn. Er ist wütend auf den ukrainischen Präsidenten dafür, dass er bis zum Kriegsausbruch das Szenario einer russischen Intervention heruntergespielt hat. „Er wusste genau, dass Russland einmarschieren wird. Er hat uns angelogen, weil er Angst hatte, dass Männer noch vor Kriegsausbruch fliehen werden.“

Ich verstehe seinen Frust, seine Angst. Vor einigen Wochen habe ich eine Reportage für die „Rundschau“, das Politmagazin des Schweizer Fernsehens, über ukrainische Männer gemacht, die in die Schweiz geflüchtet sind und nicht mehr zurückwollen in die Ukraine, aus Angst in die Armee eingezogen zu werden. Ich habe mit mehreren von ihnen gesprochen. Manche gaben offen zu, dass sie nicht kämpfen wollen, andere schämten sich dafür und wollten nicht einmal anonymisiert im Beitrag mitmachen. Sie alle haben aber eines gemeinsam: Es plagt sie das schlechte Gewissen, dass ihre Landsmänner sterben und sie selbst nicht kämpfen.

Am Abend spaziere ich ziellos durch die Strassen von Warschau. Das Erste, was mir auffällt, ist, dass fast überall Ukrainisch gesprochen wird. Generell habe ich den Eindruck, dass der Krieg hier viel präsenter ist als etwa in der Schweiz. Er ist geografisch näher, aber auch sichtbarer und dadurch gefühlt näher. Das Thema scheint greifbarer, dringlicher. Aufschriften auf Ukrainisch und ukrainische Fahnen erinnern an die vielen Menschen, die hier ein neues Zuhause gefunden haben.

An einem Abend gehe ich ins Kino Muranów, wo einst das Warschauer Ghetto stand. Ich sehe mir den Dokumentarfilm „20 Tage in Mariupol“ an, der im Rahmen des Filmfestivals „Watch DOCS Human Rights“ gezeigt wird. Der Kinosaal ist voll, ich höre da und dort Menschen Ukrainisch sprechen. Auf die Bilder, die gleich über die Leinwand laufen werden, sind viele hier nicht vorbereitet. Einige weinen, andere halten es nicht aus und verlassen während der Vorführung den Saal.

Der Film geht unter die Haut. Ich habe seit Kriegsbeginn viele schlimme Fotos und Videos gesehen, von verwundeten Zivilistinnen und Soldaten, von vor Schmerz schreienden und sterbenden Menschen, von Toten. „20 Tage in Mariupol“ hat mich stärker berührt als alles, was ich bisher gesehen habe.

Ich will mir in diesen Tagen ein Bild von der Stimmung in der Hauptstadt machen, davon was die Warschauer nach zwei Jahren davon halten, dass hier so viele Menschen aus der Ukraine leben. Ich spreche mit zufälligen Menschen. Mit Taxifahrern, Verkäuferinnen im Kiosk, einer jungen Kellnerin in einem Café, einem Buchhändler, Verkäufern am Markstand.

Ja, die Mieten sind stark gestiegen, seit die Ukrainer da sind, sagen fast alle von ihnen. Aber die Menschen würden nicht auffallen, lautet der Tenor, weil sie Slawen seien – „so wie wir“. Und immerhin würden viele von ihnen arbeiten und nicht von der Sozialhilfe leben.

Dass viele Polen es gelassen nehmen, hat auch damit zu tun, dass schon vor Februar 2022 viele Ukrainer in Polen gelebt haben. Schon 2014 als Russland die Krim annektierte und der Krieg im Osten des Landes entflammte, kamen fast eine Million Ukrainer nach Polen, vor allem Männer, auf der Suche nach Arbeit.

Der Grossteil der Polen, mit denen ich spreche, ist den Ukrainern gegenüber neutral bis positiv gesinnt. Ich treffe aber auch Menschen, die skeptisch sind.

Ein Taxifahrer zum Beispiel, mit dem ich spreche, sagt: „Wissen Sie, alle sagen, die Ukrainer seien so arm und würden sich Sorgen machen wegen des Krieges. Aber ehrlich gesagt, habe ich nicht den Eindruck, dass sie sich grosse Sorgen machen.“ Als ich ihn frage, woran er das festmacht, sagt er: „Ich fahre oft nachts und sehe, wie sie auf den Strassen tanzen, singen und Champagner trinken.“

Ich frage ihn, ob er es schlecht findet, dass sie das Leben geniessen und versuchen, den Krieg für einen Moment zu vergessen. Er schweigt und sagt nach einer Weile: „Es irritiert mich einfach.“ Er beendet seien Ausführung resigniert, mit einem Satz, den ich von Polen so oft höre: „Ach, was weiss ich schon!“

Ein anderer Taxifahrer, den ich nach der Stimmung im Land frage, sagt: „Es sind sehr viele von ihnen hier. Und sie werden nicht mehr zurückgehen. Jetzt wo sie in einer zivilisierten Welt leben und ihr Land aus der Distanz betrachten, sehen sie, was für ein korruptes Land die Ukraine ist.“ Als die Ampel auf rot wechselt und das Auto stehen bleibt, schaut der Fahrer zu mir in den Rückspiegel und sagt mit einem zynischen Lächeln: „Wissen Sie, wieviel von dem Geld und den Waffen, die die Ukraine vom Westen bekommt, einfach verschwindet?“ Es war keine rhetorische Frage. Er dreht sich zu mir um. „Na, wissen Sie es? Was glauben Sie?“ Ich weiss es nicht. Ich glaube nicht, dass es dazu offizielle Zahlen aus seriösen Quellen gibt, sage ich. Meine Antwort amüsiert ihn. Er hebt den Zeigefinger, als würde er damit seiner Aussage mehr Bedeutung verleihen, und sagt: „Die Hälfte!“

Wie geht es Ukrainerinnen und Ukrainern, die in Polen leben? Fühlen sie sich hier wohl? An einem Nachmittag treffe ich Olena. Sie ist Ende Vierzig, hat einen Sohn im Teenagealter und kommt aus einem Dorf in der Westukraine. In Warschau arbeitet sie als Putzfrau in einem Fitnessstudio. Sie hat das Gefühl, man habe mehr Verständnis für jene, die aus den hart umkämpften oder besetzten Gebieten geflüchtet sind, als solche wie sie. Jemand habe einmal zu ihr gesagt: Jene aus dem Osten hatten keine andere Wahl, sie mussten fliehen, um ihr Leben zu retten. Menschen aus dem Westen der Ukraine aber müssten nicht das Land verlassen. Aber nein, nicht willkommen fühle sie sich nicht. „Die Menschen hier sind gut zu uns“, sagt sie.

Am Abend vor meiner Weiterreise nach Kyjiw treffe ich Ewelina. Sie ist Pressesprecherin im Warschauer Büro der Internationalen Organisation für Migration (IOM). Vor dem Krieg war Ewelina Journalistin. Als der Krieg ausbricht, reist sie an die Grenzstation Medyka, wo sie sich als freiwillige Helferin meldet. Bald berichtet sie auch über die Lage vor Ort für CNN und einen spanischen Sender.

Für unser Treffen hat Ewelina das Etno Café ausgewählt, unweit des IOM-Büros. „Ich bin schon da. Ich trage einen beigen Pullover mit einer Stecknadel von IOM.“, schreibt sie über WhatsApp einige Minuten vorher. Ich sehe sie gleich, als ich das Café betrete. Sie sitzt tief in einem gepolsterten Sessel, ihr Blick ist auf das Display ihres Smartphones gerichtet, sie wirkt müde. „Wenn du nicht schon morgen in die Ukraine fahren würdest, hätte ich das Treffen verschoben“, sagt sie gleich nach der Begrüssung. In letzter Zeit arbeite sie fast rund um die Uhr, erzählt sie. In den nächsten Tagen findet das Festival mit Filmen von und über Migrantinnen statt, das sie mitorganisiert. Weil sie Polnisch spricht, übernimmt sie auch Aufgaben, für die sie eigentlich nicht zuständig ist, erzählt sie. Die Internationale Organisation für Migration ist Teil der Vereinten Nationen. Vor dem Ausbruch des Krieges im Februar 2022 bestand das Team in Warschau aus 15 Personen, jetzt sind es fast 200. Dass sie im Büro in Warschau mit Menschen aus der ganzen Welt zusammenarbeitet, habe positive Seiten, sei manchmal aber auch herausfordernd, erzählt Ewelina. Die Arbeit erschwere vor allem, dass viele von ihnen kein Polnisch sprechen und mit den hiesigen Gepflogenheiten nicht vertraut seien.

Ewelina erzählt mir, dass die Integration der Ukrainerinnen und Ukrainer nicht ganz einfach sei. Das Problem sei oft, dass viele unter sich blieben. Vor allem aber warten viele, bis der Krieg zu Ende gehe und sie in ihre Heimat wieder zurückgehen können. „Sie leben seit zwei Jahren in einem Schwebezustand“, sagt sie. Das Warten habe zur Folge, dass sie in Polen nicht ankommen könnten.

Laut einer Studie von IOM, die ihre Daten aus mehreren zwischen 2022 und 2023 durchgeführten Umfragen bezieht, will mehr als die Hälfte der nach Polen geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer zurück in ihre Heimat. 18 Prozent der Befragten will in Polen bleiben, 26 Prozent wissen es noch nicht.

Einige Geflüchtete kämpfen mit einem Trauma, das sie seit ihrer Flucht begleitet. Das erschwere zusätzlich die Integration. Später, während meines nächsten Zwischenstopps in Warschau in einigen Wochen will ich Frauen und Kinder treffen, die eine Maltherapie besuchen, um das Gesehene und Erlebte zu vergessen.

Auf dem Weg ins Kriegsland

Am nächsten Tag fahre ich weiter nach Kyjiw. Das Ticket habe ich einige Wochen vorher von der Schweiz aus auf der Website der Ukrainischen Eisenbahngesellschaft – der Ukrsalisnyzja – gekauft, was nicht auf Anhieb klappte. „403 Forbidden“ leuchtet mir auf dem Laptop entgegen, als ich auf den Link zur Ticketbuchung klicke. Vielleicht liegt es an der Schweizer IP-Adresse? Meine Vermutung bestätigt sich, als es mir gelingt, die Website mit dem VPN-Dienst zu überlisten.

Aus Polen gibt es zwei direkte Verbindungen nach Kyjiw: aus Chełm und Przemyśl. Aus beiden Städten fährt der Zug zwei Mal täglich. Ich entscheide mich für den Nachtzug aus Przemyśl. Das Ticket kostet umgerechnet knapp vierzig Schweizer Franken, inklusive Bettzeug. Bis zur ukrainischen Grenze sind es von hier etwa zehn Kilometer. Bis Kyjiw fast 700, die Reise soll knapp neuneinhalb Stunden dauern. In Friedenszeiten kannte im Ausland kaum jemand die Stadt mit 60.000 Einwohnern. Nach Kriegsausbruch erfuhr die ganze Welt von Przemysl. Schon wenige Stunden nach den ersten Luftangriffen der russischen Armee am 24. Februar kamen am Bahnhof von Przemyśl die ersten Menschen aus der Ukraine an. In den folgenden Tagen überquerten Millionen von Ukrainerinnen und Ukrainern die Grenze in Przemyśl und dem nahegelegenen Ort Medyka. Journalisten aus der ganzen Welt reisten an, um mit den geflüchteten Menschen zu sprechen.

Ich fahre mit dem Uber zum Hauptbahnhof. Zuerst geht es mit dem Zug nach Krakau, etwas mehr als zwei Stunden soll die Fahrt dauern. Dort muss ich umsteigen.

Der Zug kommt in Krakau pünktlich an, bis zur Weiterfahrt nach Przemyśl ist es noch eine Stunde. Ich warte auf dem Bahnsteig und esse mein Sandwich zu Ende. Es ist kalt. Hinter dem Bahnsteig beginnt die Stadt. Während ich dasitze, wird mir zum ersten Mal so richtig bewusst, dass ich in die Ukraine fahre. Ich spüre ein Kribbeln im Bauch.

Der Bahnsteig füllt sich zusehends mit Frauen, die Ukrainisch sprechen, eingepackt in Wintermäntel, mit Rollkoffern an der Hand. Zehn Minuten vor der geplanten Abfahrt ertönt eine Durchsage: „Der Zug nach Przemysl wird sich voraussichtlich 40 Minuten verspäten. Die Dauer der Verspätung kann sich noch ändern.“ 40 Minuten. Ich sollte den Anschlusszug in Przemyśl erwischen. Als die 40 Minuten verstreichen und weitere 10 Minuten vergehen, ohne dass eine neue Durchsage folgt, werde ich nervös. Die Stimmung am Bahnsteig scheint angespannt. Vor mir geht eine ältere Frau den Bahnsteig auf und ab. Ich spreche zwei Ukrainerinnen an, die auf der Bank hinter mir sitzen. Sie wollen auch auf den Zug nach Kyjiw. Beide reisen regelmässig, sagen sie, und meistens warte der Zug auf alle Passagiere, aber: „wer weiss, wie es diesmal sein wird“.

Was, wenn der Zug nicht wartet? Ich hole mein Handy aus der Jackentasche und suche nach Übernachtungsmöglichkeiten in Przemyśl. Es hat viele freie Zimmer. Falls ich den Zug verpasse, wäre es nicht schlimm. Es wäre sogar eine Gelegenheit, die Stadt zu besichtigen, sage ich mir. Jene Stadt, in der so viele Ukrainerinnen und Ukrainer nach der Flucht zum ersten Mal das Gefühl hatten, dass ihnen nichts mehr passieren kann.

Als ich auf der Seite der Ukrainischen Eisenbahngesellschaft nachschauen will, ob es für den nächsten Tag noch Tickets nach Kyjiw gibt, fährt der Zug heran. Im Grossraumwagen, wo ich einen Sitzplatz reserviert habe, herrscht Gedränge. Der Durchgang ist schmal, eine Frau versucht ihren übergrossen Rollkoffer durchzuzwängen, eine andere hat einen so schweren Koffer, dass sie ihn nur mit der Hilfe ihrer Sitznachbarin auf der Ablage über den Sitzen platzieren kann. Als alle Passagiere ihren Platz gefunden haben, wird es ruhig. Nur eine Ansage vor jedem Zwischenhalt unterbricht die Stille. Sobald der Zug wieder losrollt, ertönt es noch einmal aus den Lautsprechern in voller Lautstärke: „Wir laden Sie herzlich in den Restaurantwagen ein.“ Niemand scheint davon Notiz zu nehmen.

Die Zugfahrt bis Przemyśl dauert zweieinhalb Stunden. Als der Zug anhält, stürmen alle Fahrgäste auf den Bahnsteig und beginnen zu laufen. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll, und lasse mich von der Masse treiben. Sie bewegt sich in eine Richtung, also wird es wohl einen Ausgang geben. Am Ende vom Bahnsteig geht es die Stufen hinunter, dann die Unterführung entlang, dann wieder hoch, und weiter entlang eines betonierten Weges, links mit rot lackierten Metallstangen abgeriegelt.

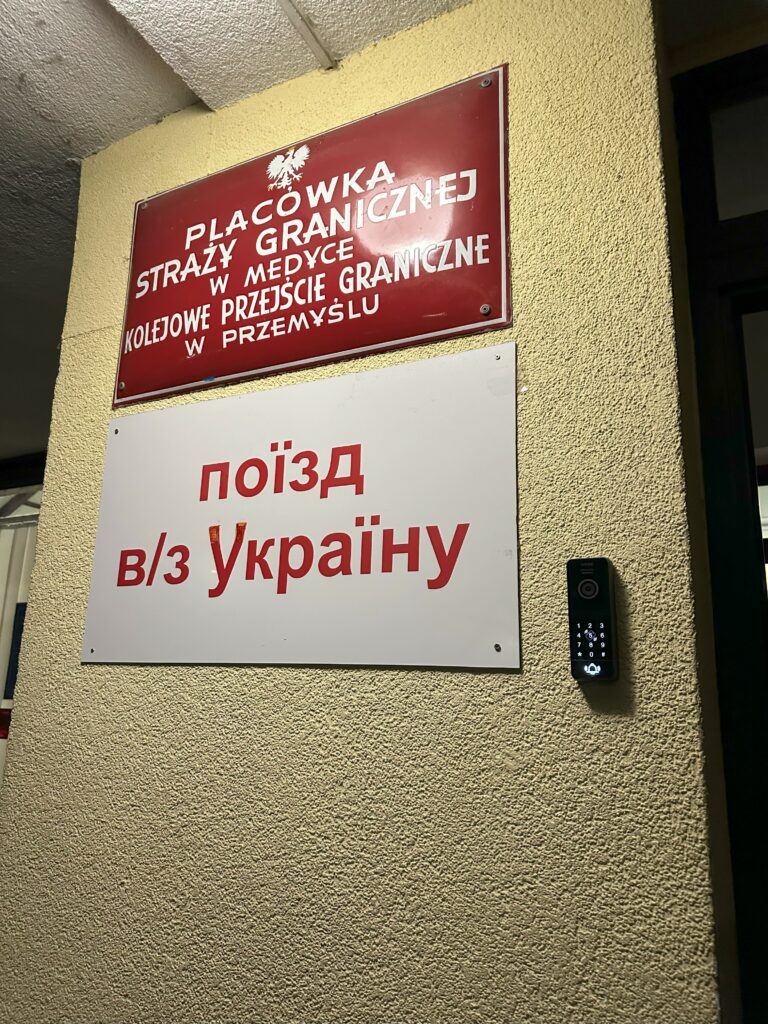

Am Ende des Weges steht ein kleines Gebäude, es ist der Grenzposten. Die Wartschlange hat sich schon formiert, sie ist lang, bewegt sich aber sehr zügig. Vermutlich läuft die Passkontrolle schneller als sonst, weil der Zug aus Krakau verspätet war. Drinnen sind einige Schalter, an jedem sitzt ein Grenzbeamter.

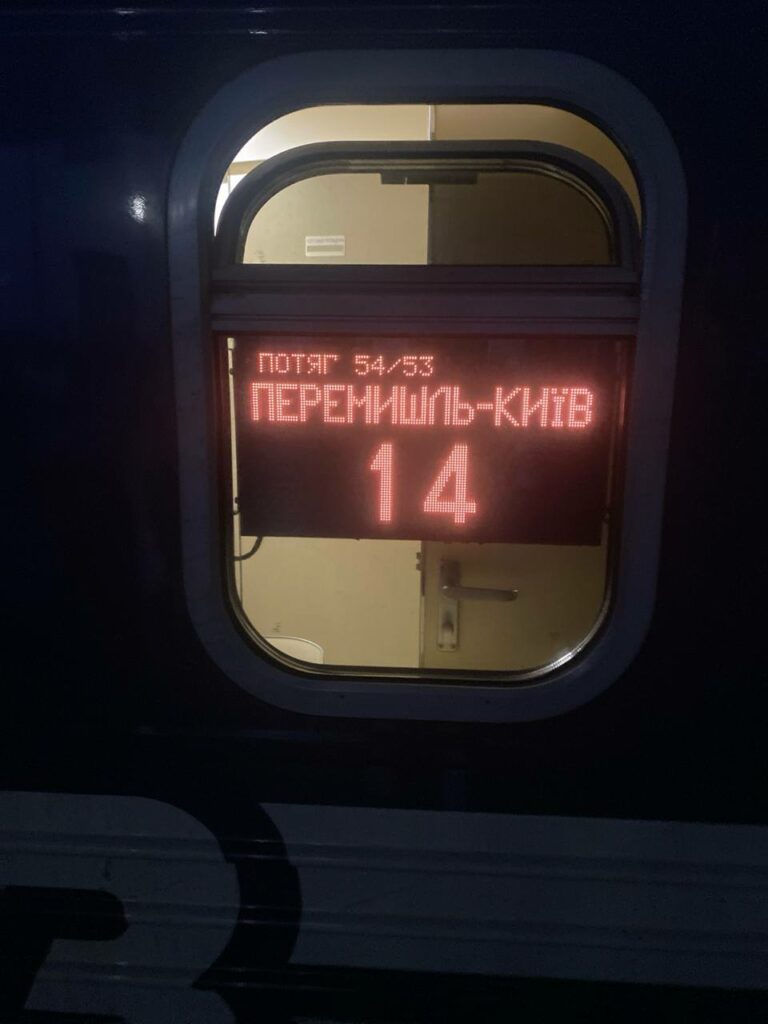

Der Bahnsteig befindet sich gleich hinter dem Gebäude. Der Zug nach Kyjiw hat gewartet. Der Koloss mit 17 Wagen mutet sowjetisch an, trotz der Lackierung in leuchtendem Blau und Gelb, den ukrainischen Nationalfarben. Ich hole mein Ticket aus der Jackentasche, kontrolliere ein letztes Mal meine Wagennummer und gehe zum Wagen Nr. 14. Vor der Tür steht eine Schaffnerin. Sie trägt eine weisse Bluse, ein Sakko und einen knielangen Rock in Dunkelblau. Die Uniform der Ukrsalisnyzja. Ich reiche ihr mein Ticket, sie fragt mich nach meiner Staatsbürgerschaft und notiert alles von Hand auf einem karierten Blatt Papier. „Ihr Platz ist links oben im Abteil“, sagt sie, bevor ich einsteige.

Drinnen ist es heiss und stickig. Die Fenster lassen sich im Korridor aus Sicherheitsgründen nicht öffnen.

Der Zug ist voll besetzt. Unter den Reisenden sind fast ausschliesslich Frauen, vor allem Frauen unter Vierzig, ein paar Kinder, vereinzelt Männer. Nach Kriegsausbruch ist niemand in diese Richtung gefahren, alle wollten raus, in die Sicherheit. Heute sind die Züge voll. Ich frage mich, wer auf dieser Strecke früher, noch vor dem Krieg, gereist ist. Die Fahrgäste waren vermutlich andere, ebenso deren Reisezweck.

Mit mir im Abteil sind zwei Frauen. Eine von ihnen ist gegenüber von mir im Zug nach Przemysl gesessen. Sie hat mich erkannt und lächelt. Ihr Name ist Vita, die Kurzform von Vitalina.

Vita, Anfang Dreissig, hellbraunes mittellanges Haar, knallrote Fingernägel, wohnt in Krakau mit ihrem Mann. Sie kommt ursprünglich aus Iwano-Frankiwsk, erzählt sie. Nach dem Studium ist sie nach Kyjiw gezogen, wo sie bis zum Krieg einige Jahre lang gewohnt hat. Als der Krieg ausgebrochen ist, war sie mit ihrem Mann gerade in den Ferien in Südamerika. Sie wollten zunächst in Polen abwarten, bis der Krieg vorbei sein würde. Sie hatten Angst, dass man Vitas Mann in die Armee einziehen würde, wenn sie zurückkehrten. Hätte sie keinen Mann, wäre sie in Kyjiw geblieben, sagt sie. Dass der Krieg nun so lange dauert, macht Vita zu schaffen. Sie vermisst „ihr Kyjiw“. „Dort habe ich eine Wohnung, Freunde, mein ganzes Leben“, sagt sie. „Ich bin nur wegen meinem Mann in Polen.“ Ich höre den Frust in ihrer Stimme.

Larissa, meine zweite Mitreisende, Mitte Vierzig, schwarze Locken, Brille, kommt aus Lwiw. Sie ist mit ihrer Familie gleich nach Kriegsausbruch nach Polen geflohen, sagt sie. Ihre Mutter sei geblieben, sie besuche sie regelmässig. Dann hört sie auf zu erzählen und macht sich daran, ihr Bett herzurichten. An einem Ende von jeder Pritsche liegt Bettzeug und – in einem verschlossenen Plastiksack – ein Handtuch. Geübt rollt Larissa den gepolsterten Stoff, der als Matratze dienen soll, aus, spannt das Leintuch drüber, die Kissenhülle über den Polster, das zweite Leintuch legt sie auf die Seite, es dient zum Zudecken. Sie ist schnell, jede Handbewegung sitzt. Man sieht, dass sie regelmässig fährt, denke ich, als ich es ihr gleichtue und mir dabei unbeholfen vorkomme.

Der Zug rollt träge los. Nach etwa zwanzig Minuten bleibt er wieder stehen. Wir sind an der ukrainischen Grenze angekommen. Eine ukrainische Grenzbeamtin steigt in unseren Wagen und sammelt die Reisepässe ein. Als nächstes kommt ein Beamter mit einem deutschen Schäferhund. Er lässt ihn am Eingang unseres Abteils schnüffeln und fragt, ob jemand etwas dabei habe, was deklariert werden müsse. Dann heisst es warten. Nach einer halben Stunde kommt die Grenzbeamtin mit unseren Pässen zurück. Ich erkenne meinen sofort in dem grossen Stapel, es ist der einzige bordeauxrote unter den blauen ukrainischen.

Die Grenzbeamten verlassen den Zug. Am Gang unterhalten sich zwei Frauen. Es gab einen Hackerangriff auf Kyivstar, den grössten ukrainischen Mobilfunkanbieter, erzählt Larissa, die das Gespräch mithört. Millionen Nutzer haben deswegen keinen Empfang und Internet.

Als der Zug wieder losfährt, macht Larissa das Licht aus. Vita macht das kleine Licht neben ihrem Bett an und liest in einem Buch. Ich lege mich hin und versuche zu schlafen.

In jener Nacht beschiesst Russland Kyjiw mit Raketen, wie ich am nächsten Morgen erfahre. Es ist der heftigste Angriff auf die Hauptstadt seit über einem Jahr. Mehr als 50 Personen sollen verletzt worden sein, darunter Kinder, lese ich auf dem Telegram-Kanal des Kyjiwer Bürgermeisters Klitschko.

Die Hauptstadt sei mit zehn ballistischen Raketen beschossen worden, schreibt ihrerseits die ukrainische Luftwaffe. Die Flugabwehr habe alle abgefangen. Die Schäden und Verletzungen sollen durch herabstürzende Teile der angreifenden Raketen und der Flugabwehrraketen entstanden sein. Auf der Seite eines ukrainischen Nachrichtenportals lese ich später, dass einer der östlichen Stadtteile betroffen war.

Ankunft in Kyjiw

Der Zug kommt in Kyjiw pünktlich um 7.34 Uhr an, trotz verspäteter Abfahrt aus Przemyśl. Ich bin erst gegen drei Uhr morgens eingeschlafen und hätte die Ankunft fast verschlafen. „Peron, peron!“ (Bahnsteig auf Ukrainisch), schreit die Schaffnerin in unser Abteil, als der Zug an den Bahnhof in Kyjiw heranfährt, und Vita und ich immer noch auf unseren Pritschen liegen. „Mädchen, wie oft soll ich euch noch wecken!“

Gleich nach meiner Ankunft beobachte ich vor der Bahnhofshalle eine Szene, die den Krieg so spürbar macht. Ein Mann in Militäruniform sitzt in einem Rollstuhl. Er hat keine Beine. Sein Hund – ein kräftiger deutscher Schäferhund – geht neben ihm her, er ist nicht angeleint. Sein Besitzer hat keine freie Hand für die Leine, er braucht sie beide, um sich auf dem Rollstuhl fortzubewegen. Plötzlich rennt der Schäferhund los und stürzt sich auf einen kleinen Pudel. Der Hund jault, die Besitzerin kreischt. Der Schäferhund ignoriert die Zurufe des Soldaten. Ein Mann vom Sicherheitsdienst schreitet ein, hebt den Pudel in die Höhe, damit der Schäferhund nicht an ihn herankommt. Es dauert eine Weile, bis der Mann im Rollstuhl an die Stelle kommt und den Schäferhund beruhigt. Er schreit ihn an, schimpft, rüttelt an seinem Halsband, sein Gesicht ist ganz rot vor Wut. Es muss ihn frustrieren, dass er wegen seiner Behinderung keine Kontrolle über ihn hat. In den nächsten Tagen sehe ich immer wieder verwundete Soldaten auf den Strassen Kyjiws. Sie zeigen die Brutalität des Krieges in seiner ganzen Deutlichkeit.

In Kyjiw wohne ich bei einer ukrainischen Freundin im Zentrum der Stadt. Ich nehme ein Uber vom Hauptbahnhof. Auf dem Weg installiere ich auf meinem Handy die App „Air Alert“. Sie soll mich vor Luftangriffen in der Region Kyjiw warnen. Sobald Russland eine Rakete Richtung Ukraine abfeuert, gibt die ukrainische Luftwaffe die Daten über den Abschuss und die Flugbahnen an die App weiter, die dann den Alarm auslöst.

In der Wohnung bereite ich mir später eine „Notfall-Tasche“ mit meinen Dokumenten, einer Wasserflasche, Snacks, einer warmen Fleecejacke, einer Powerbank vor. Wenn der Luftalarm losgeht und ich mich in den Schutzraum begeben muss, werde ich keine Zeit zum Packen haben.

Der Krieg ist nah

Nach der Ankunft versuche ich mich in der Stadt zu orientieren. Ich will wissen, wo genau ich mich befinde, wo der nächstgelegene Luftschutzkeller ist, ein Supermarkt, ein Krankenhaus.

Während ich durch die Gegend spaziere, sehe ich ein Plakat, mit dem Kyjiw um Freiwillige für die Front buhlt. Ein junger Mann in Militäruniform mit sympathischem Gesichtsausdruck schaut furchtlos in die Kamera, wie ein Held aus einem Actionfilm. Ob sich jemand von den Passanten angesprochen fühlt? Zu Kriegsbeginn meldeten sich viele Männer freiwillig, jene mit militärischer Erfahrung, aber auch solche ohne. Ich erinnere mich an die Bilder von den Schlangen vor den Rekrutierungsbüros in der ganzen Ukraine. Heute hat Kyjiw Mühe, Männer zu finden, die kämpfen wollen. Viele haben Angst. Jeder hier hat schon einmal einen verwundeten Soldaten gesehen oder kennt einen, der von der Front nicht mehr lebend zurückgekommen ist.

Es gibt aber auch Männer, die an die Front zurückwollen, trotz Verletzungen. Ihnen fehlt das Adrenalin, das sie im Krieg hatten. Es fällt ihnen schwer, den Weg ins normale Leben zu finden, erzählt mir Pavlo, den ich an einem Tag in Kyjiw treffe. „Sie haben das Gefühl, dass sie nicht mehr in unsere Gesellschaft passen.“

Viele kehren mit einem Trauma zurück nach Hause. Die physischen und psychischen Wunden, die der Krieg bei den Männern hinterlässt, ist ein Thema, das die ukrainische Gesellschaft noch lange nach dem Krieg beschäftigen wird, sagt er.

Pavlo ist Koordinator am Medienzentrum. Bis Januar 2022 hat er in Dänemark gelebt. Zwei Wochen vor Beginn der Invasion hat er in der Ukraine seine Familie besucht. Dann kam der Krieg. Als Mann im wehrfähigen Alter war es ihm verboten, die Ukraine zu verlassen und nach Dänemark zurückzukehren. Heute ist er froh darüber, dass er hier ist, sagt er. „Ich glaube, es wäre viel schlimmer für mich, wenn ich im Ausland wäre und meine Familie hier.“ Als das Medienzentrum wenige Tage nach Kriegsausbruch entsteht und Personen gesucht werden, die gut Englisch sprechen, bewirbt er sich.

An jenem Nachmittag ist es im Medienzentrum ruhig. Bis auf den Mann vom Sicherheitsdienst und eine Frau, die gelangweilt hinter der Theke in der Cafeteria sitzt, sind wir hier die einzigen. Manchmal finden hier Pressekonferenzen statt, erzählt Pavlo während er mich durch das Gebäude führt. Generell sei aber kaum etwas los. Pavlo erzählt, wie nach Kriegsausbruch Scharen von Journalisten in die Ukraine gekommen ist. Geblieben seien nur wenige.

Viele Menschen hätten sich an den Ausnahmezustand gewöhnt, sagt er, der Krieg sei für sie zur Gewohnheit geworden. „Eigentlich sollten wir uns aber nicht daran gewöhnen. Es ist eine kranke Normalität.“

Am nächsten Tag erlebe ich meinen ersten Luftalarm. Es ist der 14. Dezember, 8.40 Uhr. Aus meinem Handy ertönt eine Sirene. Eine Männerstimme sagt: „Achtung! Luftalarm. Begeben Sie sich in den nächsten Schutzraum.“

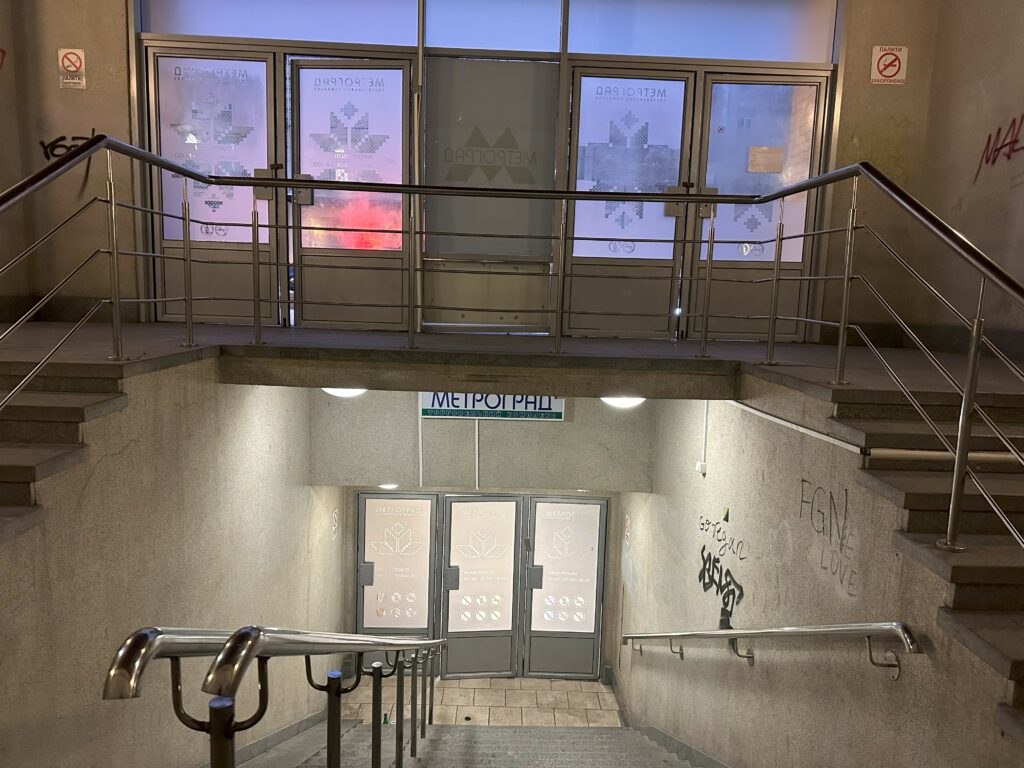

Mein Herz schlägt mir bis zum Hals. Ich bekomme Gänsehaut. Innerhalb weniger Sekunden ziehe ich mich an und verlasse die Wohnung samt meiner „Notfall-Tasche“. Ich gehe in die „Metrograd“ – ein kleines unterirdisches Einkaufszentrum, ein paar Häuser weiter. Es dient Menschen aus der Umgebung als Luftschutzkeller. Nach fünfzehn Minuten ist es vorbei. Die App gibt Entwarnung. Die Gefahr ist vorüber.

Erst jetzt wird mir bewusst, dass auf dem Weg hierher kaum jemand von der Warnung Notiz genommen hat. Während meiner Zeit in Kyjiw werde ich immer wieder beobachten, dass die wenigsten alles stehen lassen, wenn der Luftalarm ertönt.

Später lerne ich: Luftalarm ist nicht gleich Luftalarm. Zumindest gibt es Menschen, die hier eine Unterscheidung machen. Meine Gastgeberin erzählt mir von einem Telegram-Kanal, in dem sie sich nach der Art des Geschosses erkundigt, der den Alarm auslöst. Je nach Geschoss entscheidet sie, ob sie sich in einen Schutzraum begibt oder ihrer Arbeit weiter nachgeht.

Als besonders gefährlich gilt etwa die Hyperschallrakete Kinschal. Sie fliegt sehr schnell und ist schwierig abzufangen.

Beim nächsten Luftalarm bin ich entspannter. Falls die Nachrichten in dem besagten Telegram-Kanal keinen Grund zur Panik geben, bleibe ich zuhause und befolge die Zwei-Wände-Regel: Man begibt sich während des Raketenangriffs an einen Ort in der Wohnung, an dem man durch mindestens zwei Wände gegen Strasse und Hof geschützt ist. Eine Wand fängt die Stosswelle einer Explosion ab, die andere schützt gegen Glassplitter, Schrapnells und Trümmer. Zumindest theoretisch. In der Wohnung meiner Gastgeberin ist es der Flur.

Für viele ist der Luftalarm zu einem Alltagsgeräusch geworden. Ukrainische Neurologen warnen vor den psychischen Folgen, die der Luftalarm haben kann, auch bei Menschen, für die er zur Gewohnheit geworden ist. Die schlaflosen Nächte oder das permanente Gefühl der Gefahr macht sich auf verschieden Weise bemerkbar. Eine Bekannte aus der Schweiz erzählte mir, dass ihre Mutter, die in der Ukraine geblieben ist, durch den nächtlichen Alarm an chronischer Müdigkeit leidet. Manchmal habe sie auch Panikattacken.

Der Umgang mit dem Ausnahmezustand

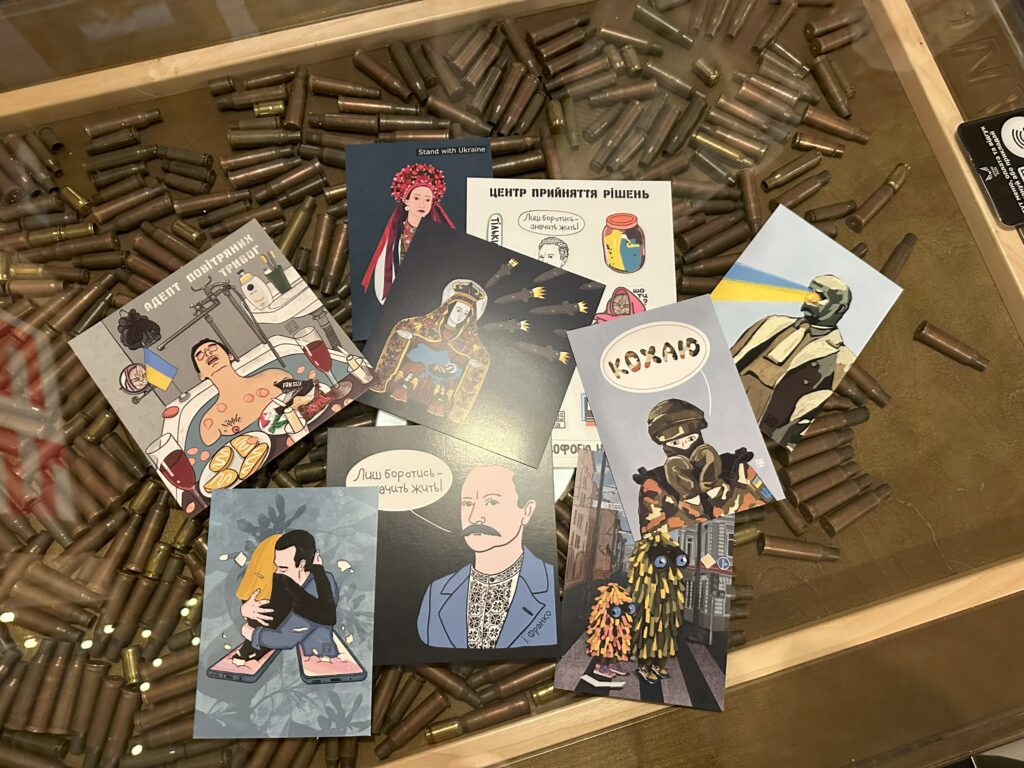

Wie gehen die Menschen mit diesem Ausnahmezustand um? „Wir reden viel miteinander und unterstützen uns gegenseitig, fragen wie es dem anderen geht und ob er oder sie etwas braucht“, sagt Nastya, eine Illustratorin und Studentin Anfang Zwanzig. Ich treffe sie gemeinsam mit ihrer Freundin Nika, Anfang Vierzig, auch Illustratorin. Für den Treffpunkt haben sie das „Pizza Veterano“ ausgewählt. In dem Restaurant arbeiten Männer, die im Krieg im Osten des Landes seit 2014 gekämpft haben. An den Wänden hängen Fotos von Soldaten, Abzeichen und Urkunden, unter den Tischplatten aus Glas sind Patronenhülsen verstreut.

Für Nika und Nastya ist das Zeichnen Therapie. Nika erzählt, wie nach Kriegsausbruch Menschen aus ihrem Künstler-Freundeskreis aufgehört haben, zu zeichnen oder zu malen. Manche haben über Wochen und Monate nichts mehr gemacht, sagt sie: „Sie waren wie gelähmt.“ Nika habe sie dazu ermutigt, jeden Tag einfach zu zeichnen, irgendetwas. Die Routine habe vielen von ihnen geholfen, wieder Kunst zu machen.

Ihr selbst sei es leichter gefallen, weil sie selbst schon einmal eine schwierige Phase durchgemacht habe, erzählt sie. Das war während der Proteste in Belarus im Jahr 2020. Nika ist Belarussin und lebt seit 15 Jahren in der Ukraine. Die Entwicklungen in ihrer Heimat beschäftigten sie damals sehr, sie fühlte sich hilflos und hatte ein schlechtes Gewissen, dass sie ihre Landsleute nicht unterstützen kann. Dann begann sie Szenen aus den Ereignissen zu zeichnen. Sie vernetzte sich mit Demonstranten und Aktivistinnen vor Ort und machte Zeichnungen für Flyer und Plakate unter einem Pseudonym. „Mehr dazu sage ich nicht“, sagt sie und lächelt konspirativ.

Seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine zeichnet Nika auf ihrem iPad Szenen aus dem Alltag und von der Front. Ihre Zeichnungen veröffentlicht sie auf ihrem Instagram-Profil und lässt sie als Poster und Postkarten drucken. Einige hat sie zum Treffen mitgebracht. Da ist die Zeichnung von einer Statue des ukrainischen Dichters Taras Schwewtschenko. Blau-gelbe Strahlen aus seinen Augen treffen die deutlich kleinere Büste des russischen Dichters Alexander Puschkin, die in Flammen aufgeht. Der Titel: „Schewtschenko zerstört mit Licht alles Russiche“. Eine andere Zeichnung zeigt eine Bierflasche als Molotow-Cocktail. Zu Kriegsbeginn haben ukrianische Zivilisten Brandbomben aus Hausrat gebastelt. Normale Bürger packten mit an, um sich gegen Putins Truppen zu wehren – daran erinnert man sich hier gerne. Mut zum Widerstand, Kampf um die eigene Identität – die Themen ziehen sich wie ein roter Faden durch Nikas Zeichnungen.

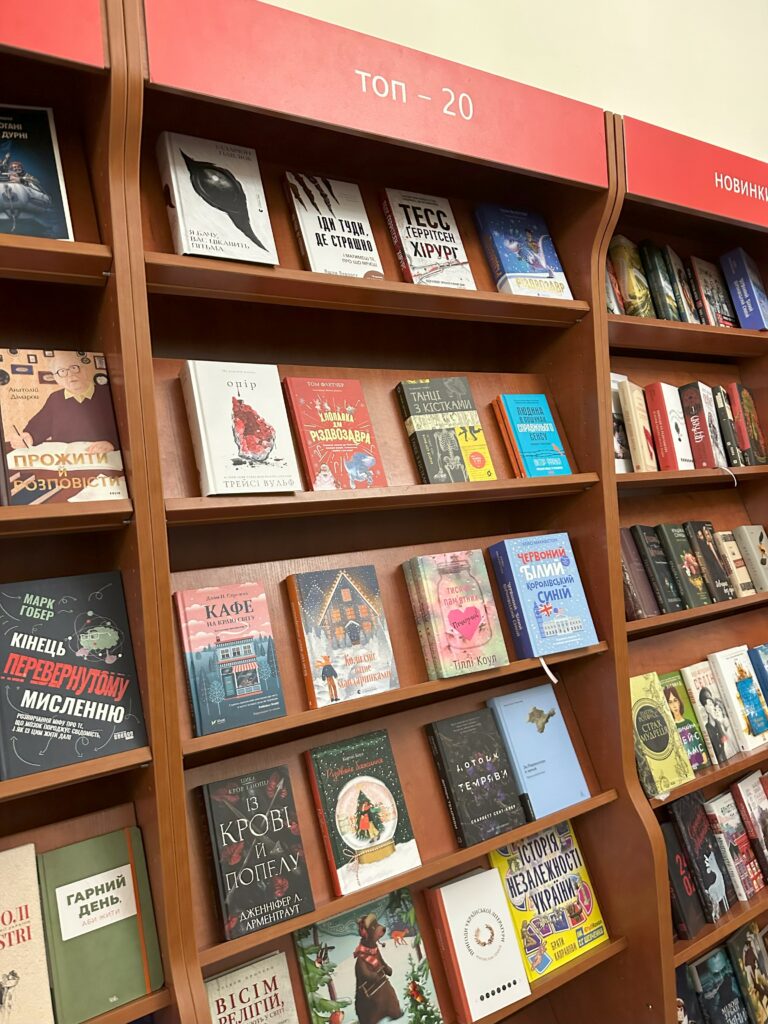

Dass der Krieg mit den Menschen in der Ukraine etwas macht, zeigt sich auch an den Büchern, die sie lesen. In einer Buchhandlung in der Nähe vom Sportpalast frage ich die Verkäuferin nach den Bestsellern. Gross ausgestellt: „Der mit den Knochen tanzt“ von Andrij Semiankow, einem ukrainischen Autor und Arzt, der an vorderster Front Soldaten behandelt. Sehr gut verkauft sich auch das Buch von Hilarion Pavliuk mit dem Titel „Ich sehe, dass du dich für die dunkle Seite interessierst“.

Ich frage die Buchhändlerin, ob die Menschen in Kyjiw heute andere Bücher lesen würden als vor Kriegsbeginn. „Die Literatur ist düsterer geworden“, sagt sie. „Und die Leute lesen das sehr gerne.“

Ich verlasse die Buchhandlung und gehe in den Schewtschenko-Park, benannt nach dem ukrainischen Nationaldichter. Die Statue des Namensgebers ist verhüllt – so wie viele Statuen und Denkmäler in der Ukraine –, um sie vor Explosionen zu schützen.

Bei meinen täglichen Spaziergängen durch Kyjiw entdecke ich jedes Mal etwas, was daran erinnert, dass sich das Land im Krieg befindet.

Einmal, als ich am Gebäude der Kyjiwer Stadtregierung vorbeilaufe, sehe ich eine Gruppe von Demonstranten. Sie skandieren Parolen, einige von ihnen haben Plakate mit der Aufschrift „Drohnen statt Parks“. Ich frage zwei junge Frauen, die die Szene beobachten, was hier vor sich gehe. Die Demonstranten fordern, dass die Regierung mehr Geld in die Ausrüstung der Soldaten investiert anstatt in neue Einrichtungen in der Stadt, erklären sie mir.

Wie nah der Krieg ist, daran erinnert auch die Mauer vor dem St. Michaelskloster – die „Wand der Erinnerung“. Darauf sind Fotos von Soldaten, Polizisten, Grenzbeamten und Freiwilligen abgedruckt, die seit 2015 im Krieg im Osten des Landes gefallen sind. Seit Februar 2022 sind viele neue Fotos dazugekommen. Auch die vielen blau-gelben Fahnen am Platz der Unabhängigkeit im Stadtzentrum erinnern an die vielen Soldaten, die an der Front gestorben sind.

Weiter in den Osten

Es ist Freitag, kurz vor 22.30 Uhr bestelle ich ein Uber zum Hauptbahnhof. Ich fahre mit dem Zug nach Dnipro im Osten der Ukraine. Dort treffe ich Frauen, die letztes Jahr aus Bachmut geflüchtet sind, jener Stadt, um die bisher am heftigsten gekämpft wurde und die Russland dem Erdboden gleichgemacht hat.

Mein Zug fährt erst um 23.13 Uhr los, ich habe genug Zeit. Auf den Strassen ist viel los, trotz später Stunde. Ab Mitternacht bis 5 Uhr morgens gilt in Kyjiw die Sperrstunde. Als ich das Bahnhofsgebäude betrete, sehe ich Menschen, die zur Sicherheitskontrolle anstehen. Seit Kriegsbeginn gibt es an den Bahnhöfen in der Ukraine strengere Sicherheitsmassnahmen. Ich lege meinen Rucksack auf das Gepäckband und gehe durch die elektronischen Schranken, dann weiter Richtung Bahnsteig.

Aus den Lautsprechern ertönt ein ukrainisches Lied.

Auf dem Bahnsteig steht ein Pärchen, eng umarmt. Eine Szene der Verabschiedung – eigentlich nichts Ungewöhnliches am Bahnhof. Hier ist etwas anders. Er trägt eine Militäruniform. Sie weint. Sie weiss, dass sie ihn vielleicht nie wieder sieht.

Im Zug sitzen viele Männer in Uniform. Vermutlich fahren sie zurück an die Front. Was in ihnen wohl vorgeht? Ich suche mein Abteil. Drinnen sitzt eine Frau, etwa Anfang Dreissig, mädchenhaftes Gesicht, ungeschminkt, hellbraunes Haar, zusammengebunden zu einem Knoten, Stirnfranzen.

Ich grüsse sie auf Ukrainisch, sie antwortet mit einem kurzen, aber freundlichen Blick, nickt und schaut zurück auf ihr Smartphone. Ihr Bett hat sie schon gemacht. Sie sitzt aufrecht, die Knie hält sie zusammen. Sie trägt ein gerades dunkelblaues Kleid, Schuhe mit einem Blockabsatz. Sie sieht anders aus als die Frauen, mit denen ich im Zug nach Kyjiw gefahren bin.

Während ich mein Bett mache, sehe ich, wie sie sich auf ihrem Handy Fotos von einem Soldaten in Uniform ansieht. Vielleicht fährt sie zu ihm nach Dnipro? Bevor ich sie nach ihrer Geschichte fragen kann, macht sie das Licht aus und legt sich hin.

Der Zug setzt sich quietschend und scheppernd in Bewegung. Ich spüre, wie er immer schneller rollt, hinaus aus der Stadt, hinein in die Nacht. Bis Dnipro sind es fast 500 Kilometer.

Während meine Mitreisenden schon eingeschlafen sind, liege ich immer noch da und schaue aus dem Fenster, bis ich irgendwann selbst wegdöse.

Mitten in der Nacht wache ich auf, als der Zug mit einem Ruck zum Stehen kommt. Ich schaue aus dem Fenster und schärfe meine Pupillen. Draussen ist es stockfinster. Es handelt sich also kaum um einen Zwischenhalt. Ich kann nichts erkennen. Drinnen ist es still. Ich höre nur den tiefen Atem meiner Mitreisenden.

Ich hole mein Handy hervor und will unseren Standort lokalisieren. Kein Empfang. Auf einmal höre ich, wie jemand vor dem Abteil den Korridor entlang läuft. Ich höre den Schaffner etwas sagen, das ich nicht verstehen kann. Dann ein Ruck am Zug, noch einmal.

Was, wenn der Zug kaputt ist? Oder wenn eine Rakete in der Nähe eingeschlagen hat und wir nicht weiterfahren können? Wieder schnelle Schritte auf dem Korridor. Wieder sagt der Schaffner etwas, am Zug gibt es erneut einen Ruck. Ich fühle mich allein und hilflos. Zum ersten Mal seit ich in der Ukraine bin, fühlt sich der Krieg so nah, so bedrohlich an. Ich lege mich auf den Rücken und schliesse die Augen. Jetzt nervös zu werden, bringt gar nichts. Nach einer halben Stunde rollt der Zug weiter, als wäre nichts gewesen. Dann schlafe ich ein.

Die Morgensonne weckt mich noch vor dem Wecker. Bis Dnipro ist es noch etwas mehr als eine halbe Stunde. Ich nehme mein Notizbuch und beginne zu schreiben. Nach einer Weile steht auch meine Mitreisende auf. Gestern schien sie mir zurückhaltend, heute sagt sie als Erste auf Ukrainisch „Guten Morgen“ und lächelt. Ich frage sie, ob sie in Dnipro wohnt oder dort jemanden besucht. Sie erzählt, dass sie aus Dnipro kommt, dort ihr bisheriges Leben verbracht hat. In Kyjiw habe sie nur kurz Urlaub gemacht. Nein, eigentlich war es ein verlängerter Mutterschutz, korrigiert sie sich. Oder etwas dazwischen.

Als ich ihr sage, dass ich Journalistin bin, deutet sie mit ihrem Blick auf mein Notizbuch und sagt, „Das dachte ich mir schon“. Sie erzählt, dass sie auch Journalistin sei, und vor der Geburt ihrer Tochter bei einem lokalen Fernsehsender gearbeitet habe.

Wir sprechen über die Lage in Dnipro, den Krieg. Sie erzählt mir, dass ihr Mann Arzt sei und vor allem Soldaten behandle. „Er hat sehr viel zu tun“, sagt sie.

Dnipro ist ein Knotenpunkt für logistische und humanitäre Hilfe. Weil es bis an die Front nicht mehr weit ist, werden hier oft verwundete Männer behandelt.

Als wir uns verabschieden, zögert sie einen Moment, bleibt kurz vor mir stehen, als würde sie noch etwas sagen wollen. Vielleicht wollte sie Nummern austauschen? Jedenfalls bereue ich einen Moment später, als wir in entgegengesetzte Richtungen laufen, dass ich sie nicht danach gefragt habe. Ich kenne nicht einmal ihren Namen. Vielleicht begegnen wir uns irgendwann noch einmal?

Die Frauen aus Bachmut

In Dnipro habe ich noch Zeit, bis ich meine Gesprächspartnerinnen treffe. Es ist sehr früh, die Läden haben noch zu. Ich gehe in Richtung Stadtzentrum so weit, bis ich ein Café finde, das schon offen hat. Eine Stunde später kommen Vira und Irina dazu.

Vira, eine resolute Frau Anfang Vierzig, langes schwarzes Hahr, grosse grüne Augen. Sie ist im Sommer 2022 aus Bachmut mit ihrem Mann, deren sechsjährigen Sohn Dima und Viras 22-jähriger Tochter aus erster Ehe geflüchtet. Dima ist autistisch und hat ein Down-Syndrom. In Bachmut arbeitete Vira in einem Zentrum, das Frauen psychologisch unterstützte, die von ihren Männern misshandelt wurden.

Als die russischen Truppen bis nach Bachmut vorrücken, in der Stadt täglich geschossen wird und eine Rakete das Nachbarhaus von Viras Familie trifft, fliehen sie aus der Stadt. Sie fahren in die 260 Kilometer entlegene Stadt Dnipro, nicht zu weit von der Heimatstadt, aber weit genug vom Bombenhagel. Vira ist damals überzeugt, dass die Kämpfe in Bachmut bald aufhören und sie bald zurückkehren würden, erzählt sie.

Als Vira in Dnipro ankommt, hilft sie anderen Müttern mit behinderten Kindern, aus Bachmut zu fliehen. Eine von ihnen ist Irina, eine kleine kräftige Frau mit sanften Gesichtszügen und traurigen Augen. Irina ist Buchhalterin und hat einen autistischen Sohn, den sie allein grosszieht. Während sie über ihr altes Leben erzählt, öffnet sie ihre Augen weit und blickt in die Ferne. Dann bricht ihre Stimme, Tränen laufen über ihre Wangen. Am meisten vermisse sie den „Duft von Zuhause“. Ihr Bett, ihre Küche.

Die russische Invasion im Februar 2022 hat rund 3,6 Millionen Menschen innerhalb der Ukraine in die Flucht getrieben, sagte kürzlich die für Flüchtlingsfragen zuständige Vizeregierungschefin Irina Wereschtschuk. Rechnet man jene Menschen dazu, die seit dem Ausbruch des Krieges in der Ostukraine im Jahr 2014 ihren Wohnort verlassen mussten, leben in der Ukraine insgesamt fast fünf Millionen Binnenvertriebene.

Später besuche ich gemeinsam mit Vira noch weitere Frauen aus Bachmut: Tanja mit ihrer Familie und Natascha. Tanja wohnt in einem ehemaligen Internat mit ihrer neunjährigen autistischen Tochter Nika, ihren Eltern und einer Katze. In Bachmut hat Tanja in der Pharmaindustrie gearbeitet, in Dnipro sucht sie noch Job. Natascha treffe ich später am Abend in einem Café. Natascha ist verheiratet und hat eine sechsjährige Tochter und einen zwölfjährigen Sohn. Ihr Sohn hat ein Down-Syndrom.

Vira, Irina, Tanja, Natascha: Sie alle waren überzeugt, dass sie in ein bis zwei Monaten nach Bachmut zurückkehren würden. Sie alle haben nur das Nötigste mitgenommen – und sind nie wieder in ihre Heimatstadt zurückgekehrt. Ihre Wohnhäuser wurden zerstört, wie fast alle Häuser in Bachmut. „Ich will mein normales Leben zurück“, sagt Tanja.

Keine von ihnen hat das Gefühl, in Dnipro angekommen zu sein, erzählen sie mir. Es sei schwierig, hier anzukommen. „Die aus dem Donbas, nennt man uns hier“, erzählt Tanja.

„Aber wo sollen wir denn hin?“, sagt Irina. Weiter in den Westen will keine von ihnen. Sie haben Angst, dass man sie dort noch weniger akzeptieren würde. „Ausserdem müssten wir dort wieder bei Null anfangen“, sagt sie.

Und ins Ausland? Das komme für sie erst recht nicht in Frage. Menschen, die nach Deutschland oder in die Schweiz geflüchtet sind, seien zwar in Sicherheit, würden aber genauso ihre Probleme haben. Ein neues Umfeld, neue Menschen, die in einer anderen Sprache sprechen. „Für meinen Sohn wäre das sehr stressig“, sagt Natascha.

Im Gespräch mit jeder von ihnen fällt mir auf, dass sie die ganze Zeit über ihre Kinder erzählen. Darüber, wie es ihren Töchtern und Söhnen geht, was es für Kinder mit Beeinträchtigungen bedeutet, flüchten zu müssen, was sie für ihre Kinder wollen. Als ich sie frage, wie es denn ihnen geht, wann sie das letzte Mal etwas für sich gemacht haben, werden sie stutzig. Natascha sagt nach einer Weile: „Heute ist es das erste Mal nach zwei Jahren, dass ich in einem Café sitze, ohne meine Familie.“ Sie kämpft mit den Tränen.

Die Reise geht weiter

Ende Dezember verlasse ich wie geplant die Ukraine. Ich will über das Gesehene, Gehörte und Erlebte nachdenken, es verarbeiten, aus einer Distanz betrachten.

Bevor ich im Februar in die Ukraine zurückkehren werde, reise ich nun weiter nach Georgien. Ich will sehen, welchen Einfluss der Krieg in der Ukraine auf das Land hat, was der Zuzug von russischen Deserteuren mit Georgien und den Menschen im Land macht, und wie sich das Zusammenleben zwischen Menschen aus der Ukraine und Russland gestaltet. In Tbilisi werde ich eine Frau – halb Ukrainerin, halb Georgierin – treffen, die geflüchteten Menschen aus der Ukraine hilft, anzukommen. In Kobuleti am Schwarzen Meer bin ich mit einem Russen verabredet, der aus St. Petersburg geflüchtet ist, als Putin die Mobilisierung ausgerufen hat. In Batumi will ich ein ukrainisches Restaurant besuchen, das Ukrainer und Russen willkommen heisst. Ansonsten werde ich quer durch das Land fahren, in Städten und Dörfern anhalten, mit zufälligen Menschen sprechen und versuchen, die Stimmung im Land einzufangen, um mich schliesslich in Armenien auf die Suche nach den Spuren des Ukraine-Krieges zu begeben.